0451-51537507

0451-51537507

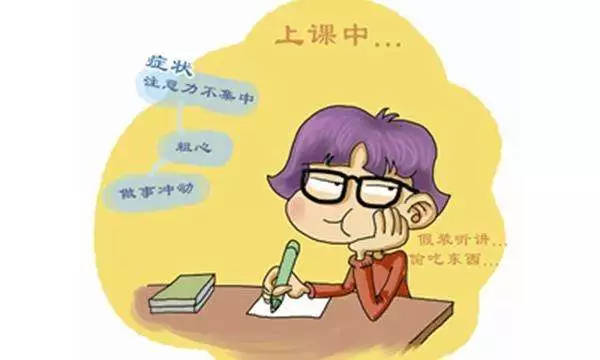

注意缺陷多动障碍,俗称多动症,其临床表现的3个核心症状群为:与年龄不相称的注意涣散,与处境不相宜的活动过度以及行为冲动。多数多动症患儿虽同时具有注意力不集中、多动冲动的症状,但其中一个方面可能占主导地位。男童的发生率高于女童。多起病于童年期,到青春期症状缓解,但部分患儿症状可一直持续至成年。

国外多动症研究已有100多年,大致可以分为以下几个阶段:

1)症状描述及命名阶段:1845年Hoffmann首次将儿童过度活动作为病态加以描述,但在1950年前多偏重于症状的描述,并提出“活动过度综合症”、“儿童多动综合征”、“脑炎后状态”等名称,用苯丙胺等药物治疗取得较好效果。但此阶段并未对此病引起足够的重视。

2)病因探讨及开展治疗阶段:20世纪50年代以后,大多称此病为“轻微脑损伤”、“轻微脑功能失调”,同时用精神振奋剂治疗此病的报告日益增多,疗效被进一步肯定。有学者还进行了多动症儿童神经递质的测量、脑电活动测试等,但并无一致的结论。1971年召开了“关于应用精神振奋学龄儿童”研讨会,认为如果多动症确诊后,用药物治疗对儿童健康无害,不会导致药物成剂治疗行为障碍瘾。

3)疾病分类和机理研究阶段:1977年第29届世界卫生组织大会将此病定名为“儿童多动综合征”,分4型。1980年美国DSM-III定名为“ADD”,1987年DSM-III-R改为ADHD。同时各种评分量表作为诊断方法也推行起来。许多学者研究了多动症的神经生化、遗传、环境、中毒、食物等致病因素,认为此病系多因素造成,神经介质代谢紊乱可能是发病的主要机制。

4)推广治疗和深入研究阶段:近20多年来,从对小儿多动症的药物治疗、心理治疗、行为训练、家庭教育等均有经验报道,药物的作用、副作用等追踪观察,以及新药物的探索都有不少进展。在美国服用精神振奋剂的儿童已占小学儿童的3%-6%。另一方面由于新技术的出现,应用脑CT、磁共振、核素等先进检查办法,对大脑的微细机构、脑血流、脑电生理、脑代谢等进行了深入研究。

5)我国开始认识多动症较国外晚得多,直至20世纪70年代中期才逐渐了解此症。1975年《国外医学.精神病学分册》发表了一篇题为“儿童轻微脑损伤综合征”的综述,1977年《大众医学》杂志上刊登了一篇题为《易为人们所忽视的疾病——儿童多动症》的科普文章,对此病进行了详细介绍;80年代后,全国各地发表了许多关于多动症的研究文章,但这些资料大多局限于流行病学研究、临床症状及药物治疗的疗效观察等,很少涉及发病机制的研究;90年代后有关多动症的研究报告越来越多,研究水平较以前也有了很大提高,国内学者与国外的学术交流也越来越多,与国外研究的差距逐渐缩小。另外中医对儿童多动症的研究也做了不少工作,制定诊断量表,研制治疗方剂,也出版了有关的专著,较全面地介绍了多动症的中医中药治疗。

黑龙江附一儿童医院是经黑龙江省卫生部门批准,集医疗、科研、预防、康复为一体的的示范型...详细